Bei der diesjährigen Tagung "Natur und Kultur in der Elbtalaue" am 8. November 2025 in Bleckede konnten wir mit einem Vortrag die Damnatzer Projekte vorstellen. Der Vortrag kann hier angesehen werden.

Samstag 26.07.25 Botanische Führung zu Damnatzer Blühflächen

10.00 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Rosenstraße/Am Elbdeich (Dreiangel) in Damnatz

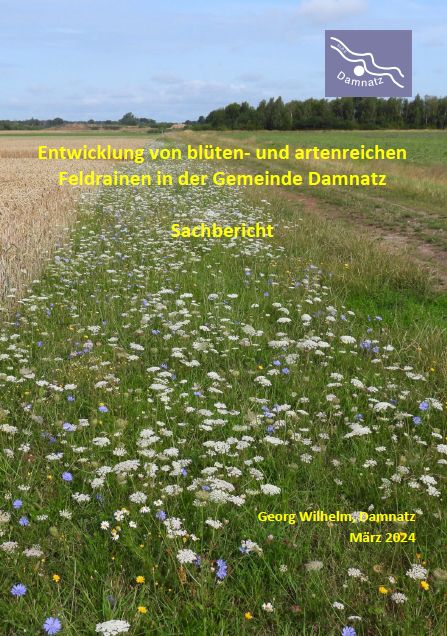

Wie sieht es auf den Damnatzer Blühflächen im sechsten Jahr dieses Naturschutzprojekts aus? Auf einem Spaziergang zeigt Georg Wilhelm vom Organisationsteam Pflanzen auf mehreren Blühflächen und erklärt ihre Bedeutung für die Tierwelt. In einer Gemeinschaftsaktion des Dorfes unter dem Motto "Unsere Gemeinde blüht auf" ermöglichen Blühpatenschaften die Einsaat einer artenreichen Saatgutmischung auf mittlerweile 13 Flächen und ihre Pflege. Dauer ca. 2 Stunden.

Samstag 09.08.25 Fahrradrundfahrt zu Feldrainen, Hecken und Wiesen in Damnatz

10.00 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Rosenstraße/Am Elbdeich (Dreiangel) in Damnatz

Viele Seitenräume landwirtschaftlicher Wege sind sehr artenarm geworden. In Damnatz wurden deshalb seit 2021 ausgewählte Wegränder auf einer Länge von insgesamt fast sechs Kilometer durch landschaftsgerechte Wildblumeneinsaaten aufgewertet. Im Herbst 2023 kam durch eine Gemeinschaftsaktion des Dorfes eine knapp ein Kilometer lange Heckenpflanzung dazu. Auf Grundstücken im Dorf sind durch Privatinitiative außerdem verschiedene blütenreiche „Wilde Wiesen“ entstanden. Bei einer Fahrradrundfahrt sollen die verschiedenen Projekte für mehr Natur vor der Haustür auf Beispielflächen angesehen werden. Dauer ca. 2 Stunden.

Für alle, die kein Fahrrad mitbringen können, können Räder bereitgestellt werden. Dazu würden wir dann eine Anmeldung bis zum Samstag 02.08.25 benötigen. (Per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

Als Rundmail für alle Blühpatinnen und Blühpaten gibt es wieder einen bebilderten Rückblick. Den Bericht gibt es auch hier zum Herunterladen.

Unser Aufruf an die Patinnen und Paten der "ersten Stunde", eine neue Patenschaft für die nächsten Jahre abzuschließen, hatte erfreulich gute Resonanz. DANKE!!!!! Mehr dazu in Kürze.

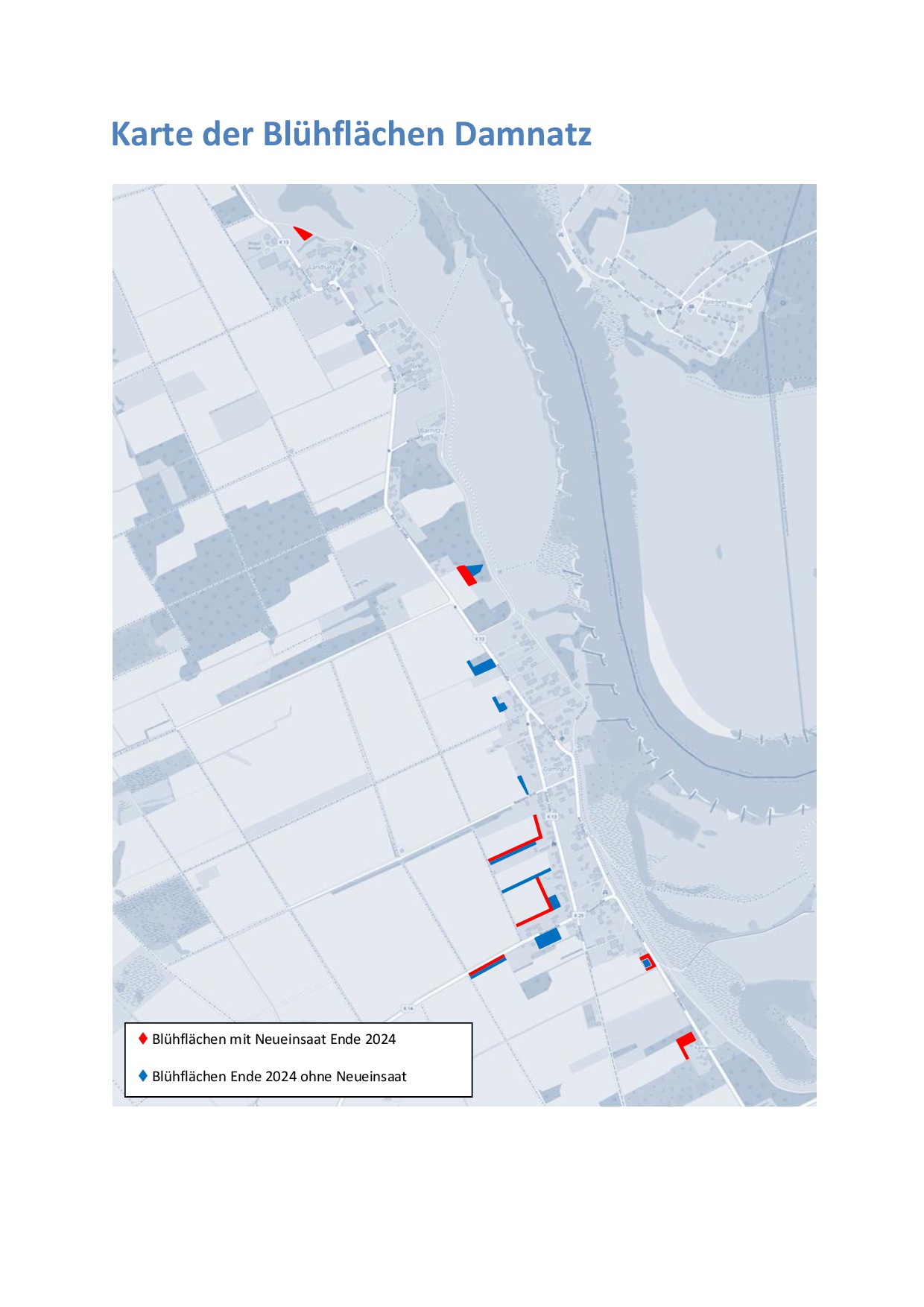

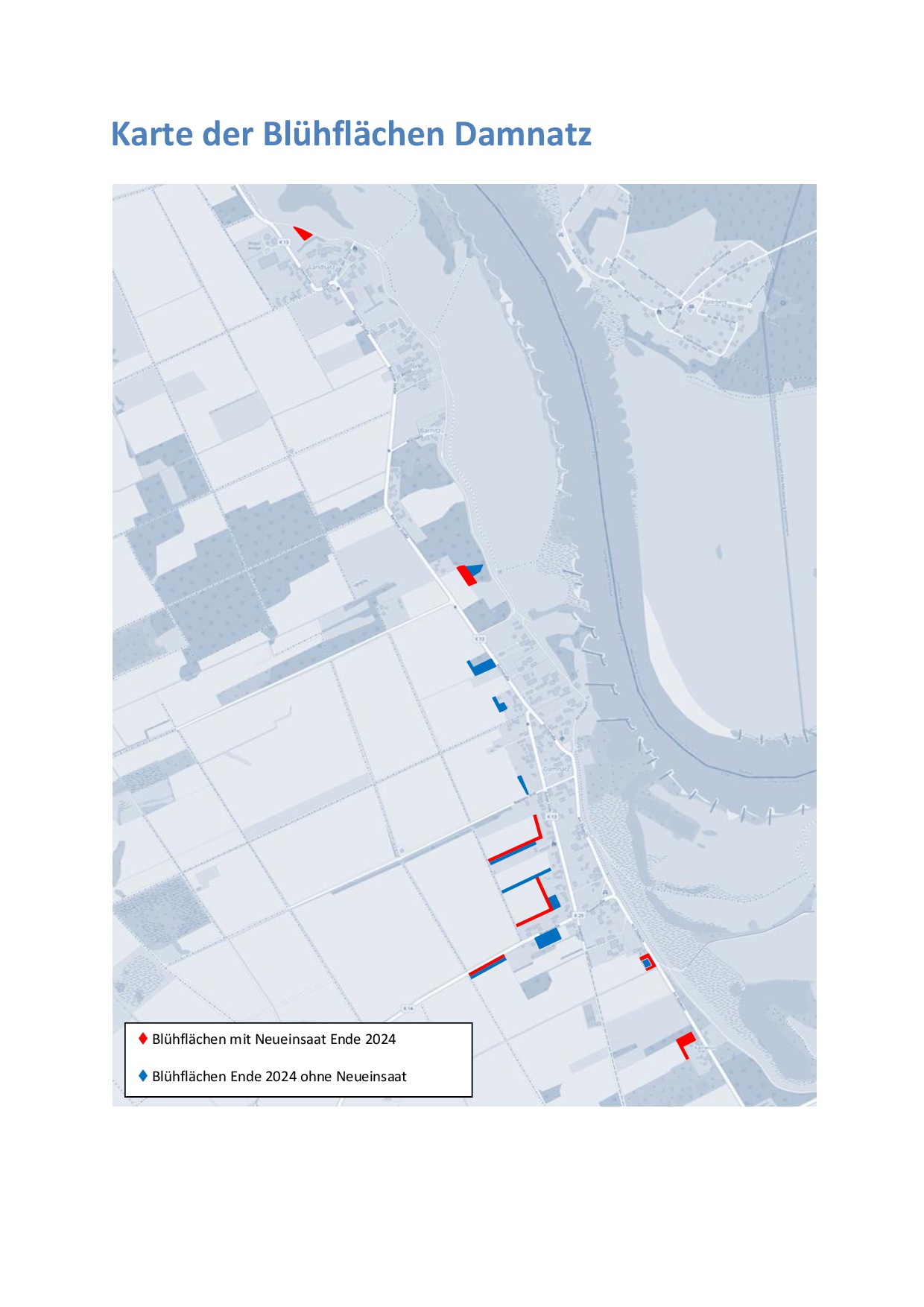

Jetzt im fünften Sommer, sind die Blühflächen etwas in die Jahre gekommen. Vieles ist immer noch sehr blütenreich, aber teilweise überwiegen allmählich die Gräser. Denn anders als auf einer Blumenwiese, die durch regelmäßige Mahd zweimal im Jahr stabil in einem artenreichen Zustand gehalten werden kann, mähen wir auf den Blühflächen nur selten und spät. Dies ermöglicht vielen Tieren und auch manchen Pflanzen, die regelmäßige Mahd nicht vertragen, hier zu leben. Allerdings nehmen so konkurrenzstarke Arten zu und die Pflanzenvielfalt nimmt ab. Wir erneuern deshalb einen Teil durch eine Neueinsaat.

Die Neueinsaat ist natürlich ein starker Einschnitt für die Tierwelt auf den Flächen und gerne hätten wir die verbliebenen Teilflächen ungemäht gelassen, um zum Ausgleich Strukturen für überwinternde Insekten und samenfressende Vögel zu erhalten. Leider war das aber nur auf einem kleineren Teil der Flächen möglich. Denn es gibt eine unsinnige Vorschrift, dass der Aufwuchs auf Blühflächen und Brachen mindestens alle zwei Jahre komplett zerkleinert oder gemäht werden muss. Wird dagegen verstoßen, drohen unseren Landwirten empfindliche Strafen. Wir hatten deshalb im Februar u.a. an die niedersächsische Landwirtschaftsministerin geschrieben und ausführlich begründet, dass diese Regelung für den Naturschutz fatal und nach EU-Recht nicht zwingend ist. Das Ministerium könnte und sollte nach unserer Meinung deshalb diese Vorschrift ändern. Wir bekamen aber leider im April eine ablehnende Antwort.

Wir machen es deshalb so, dass auf den größeren Flächen ab dem nächsten Jahr die eine Hälfte im Herbst gemäht wird. Bei der anderen Hälfte sind wir frei und lassen es je nach Bedarf ungemäht oder mähen einen Teil. Im Jahr darauf ist es umgekehrt. 2024 ist ein großer Teil der Flächen aber ausnahmsweise ganz kahl – die Käfer, Schmetterlinge und Wildbienen müssen da leider durch.

Blühfläche am Ortsausgang Richtung Seybruch. Die rechte Fläche haben wir neu eingesät. Die linke Fläche mussten wir komplett mähen. Für die Pflanzenvielfalt ist die Mahd zwar gut. Für die Insekten wäre es aber besser gewesen, wenn wir einen Teil hätten stehen lassen können. Der abgemähte Aufwuchs ist „auf den Schwad gelegt“, damit er danach aufgenommen und abgefahren werden kann. Dieser Vorgang ist viel aufwendiger als wenn der Aufwuchs zerkleinert und liegengelassen würde, aber die Pflanzenvielfalt würde leiden, wenn die zerkleinerte Masse liegen bleibt und die Rosetten der Wildblumen erstickt.

Auf dieser Fläche an der Rosenstraße, die nicht als landwirtschaftliche Fläche angemeldet ist, können wir pflegen, wie wir es für richtig halten und mähen immer nur Teile, auch in diesem Jahr. Auch Neueinsaaten waren hier noch nicht nötig.

Blühfläche am Ortsausgang Richtung Kamerun. An den Rändern ist ein U-förmiger Bereich neu eingesät. Im Innern der Fläche mussten wir alles mähen. Ab dem nächsten Jahr wird in jedem Herbst nur eine Hälfte gemäht.

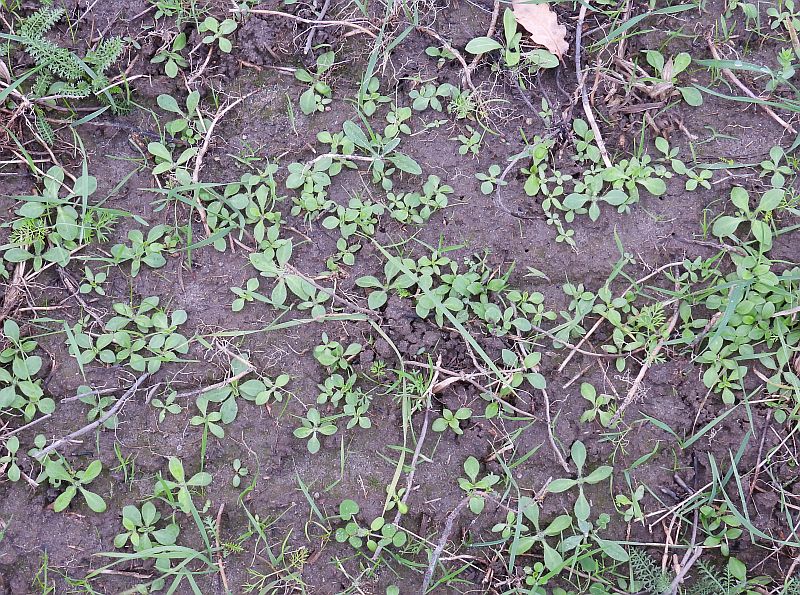

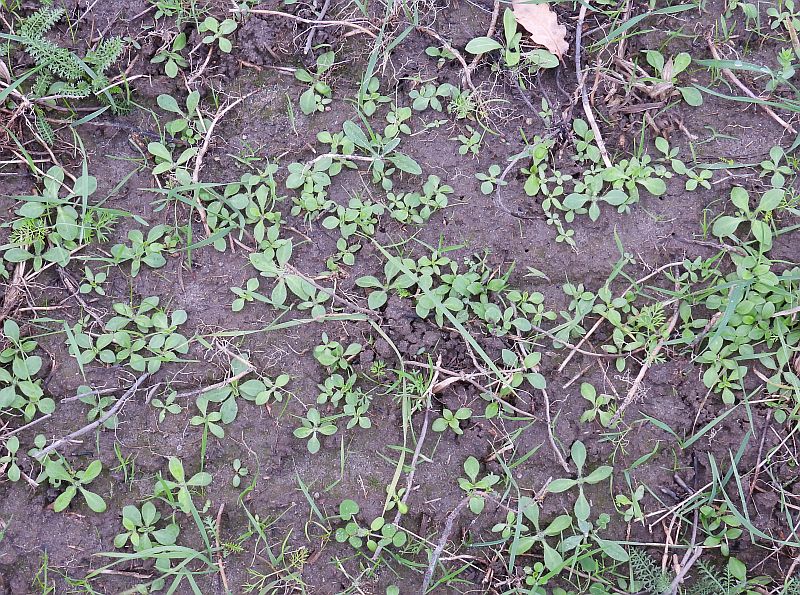

Schon im November waren auf den Aussaatflächen viele Wildblumenkeimlinge zu sehen. Die Bodenbearbeitung war nicht sehr tief, so dass die Pflanzen, die sich in den letzten Jahren entwickelt haben, aus Samen und Wurzeln im Boden teilweise wieder aufkommen werden und zusammen mit der Neueinsaat eine wieder größere Vielfalt entwickeln. Allerdings werden auch die Gräser weiter eine größere Rolle spielen als vor fünf Jahren. Wir sind aber optimistisch, dass wir im nächsten Jahr sehr schöne und artenreiche Blühflächen bewundern können.

Für den Neustart haben wir insgesamt auf acht unserer 13 Blühflächen eine Bodenbearbeitung vorgenommen und unsere Saatmischung ausgesät. In den nächsten Jahren machen wir, je nach Bedarf, weiter.

Im Juli mussten wir mit neun fleißigen Leuten dem Jakobskreuzkraut zu Leibe rücken. Das ist eine einheimische Pflanze, die vor allem im Heu für Pferde und Rinder schädlich sein kann. Auf zwei Blühflächen hatte sich das Jakobskreuzkraut angesiedelt und konnte dort nicht geduldet werden, weil der Aufwuchs verfüttert wird. Wir fanden hier auch Raupen des gefährdeten Blutbären, eines Schmetterlings, der sich auf dieser Pflanze entwickelt, und setzten sie an einen sicheren Ort.

Ausstechen und Herausreißen des Jakobskreuzkrauts, das natürlich nicht mit anderen gelben Wildpflanzen wie dem Rainfarn (im Vordergrund) oder dem Johanniskraut verwechselt werden darf

Reiche Beute

Raupen des gefährdeten Blutbären, die vor dem Herausreißen der Pflanzen abgesammelt und an eine Brache gebracht wurden, wo sie sich am Jakobskreuzkraut fertig zum Falter entwickeln konnten

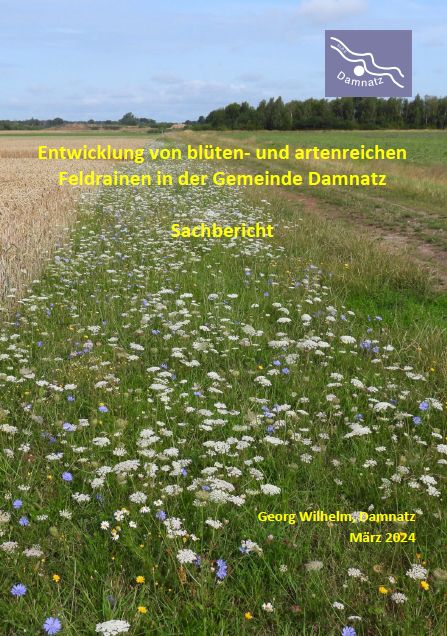

An 22 artenarmen Wegrainen in der Feldmark von Damnatz mit insgesamt 5,4 km Länge haben wir 2021 und 2022 versucht, durch Einsaaten und anschließender Pflege einen artenreicheren Zustand herzustellen. Eine erste Auswertung 2024 zeigt, dass das gelungen ist.

Eine Pflanzenartenerfassung auf den Projektflächen ergab eine Gesamtbilanz von 159 Pflanzenarten. Etwa 62 Arten stammen vermutlich aus den Einsaaten. Das ist insofern bemerkenswert, weil nur 9 Arten aus gekauftem Regiosaatgut eingesät wurden und der Rest aus selbstgewonnenem Saatgut mit Herkünften aus der Umgebung stammt. Renaturierungen mit Pflanzen aus dem näheren Umfeld gelten als naturschutzfachlich am hochwertigsten. Bei weiteren 47 Arten (Pionierarten) ist zu vermuten, dass sie als Samen im Boden vorhanden waren und durch das Aufreißen der Vegetationsdecke keimen konnten.

Fünf der angesiedelten Arten sind auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft, zehn weitere Arten stehen auf der Vorwarnliste zur Roten Liste. Besonders aussagekräftig ist der Blick auf anspruchsvollere Arten (Kennarten von artenreichem Grünland). Zu Beginn des Projekts wuchsen auf den Projektflächen insgesamt nur neun Kennarten, inzwischen sind es 38 Kennarten.

Bei drei exemplarischen Einzelflächen wurden 51 bis 58 Pflanzenarten gezählt, darunter 13 bis 21 Kennarten. Ab fünf zahlreich vertretenen Kennarten würden die Flächen von der Vielfalt her die Voraussetzungen für artenreiches Grünland erfüllen, so dass das Projekt bisher als sehr erfolgreich eingestuft werden kann.

Ein ausführlicher Bericht von unseren Erfahrungen kann hier heruntergeladen werden.

Auf unseren Blühflächen kann man nicht nur Rehen, Hasen und allerlei Vögeln begegnen, sondern gelegentlich auch Schafen und jetzt auch Pferden. Denn zu unserem Konzept gehört, dass die Flächen auch gepflegt werden, durch Mähen auf Teilflächen oder eben auch durch Beweidung, wenn es diese Möglichkeit gibt. Weidetiere können mehr als ein Mähwerk, denn sie können zu stark wachsende Arten zurückdrängen, lassen aber Stängel stehen, an und in denen manche Insekten leben.

Pferde auf der Blühfläche hinter den Grundstücken an der Rosenstraße. Dies ist unsere dreizehnte Blühfläche und, ohne abergläubig zu sein, die erste, bei der die Einsaat gar nicht gelungen ist und fast nur Gräser aufgekommen sind. Wir starten in diesem Jahr eine neue Einsaat und bis dahin dürfen zwei Pferde hier grasen. Aber generell haben wir bei unseren Blühflächen mit zeitweiliger Beweidung gute Erfahrungen gemacht. Foto: Torsten Schulz

Gute Laune beim verregneten vierten Fest – Ausblick auf weitere Exkursionen

Gespannt verfolgten die Teilnehmenden der Fahrt zu den Blühflächen in der Feldmark die Erläuterungen von Henning Harms (v. r.) und Georg Wilhelm. Aufn.: R. Seide

Gespannt verfolgten die Teilnehmenden der Fahrt zu den Blühflächen in der Feldmark die Erläuterungen von Henning Harms (v. r.) und Georg Wilhelm. Aufn.: R. Seide

„Gestartet sind wir bei ,Damnatz – unsere Gemeinde blüht auf‘ mit 130 Paten und haben jährlich im Schnitt 30 neue dazugewonnen“, freute sich Schulz berichten zu können. 283 seien es aktuell. Um die magische Marke von 300 zu erreichen, lobte er für denjenigen, der die Fünf-Jahre-Mitgliedschaft für „preisstabile 100 Euro“ unterzeichnet, mit welcher in diesem Zeitraum eine 100 Quadratmeter große Blühfläche angelegt und bewirtschaftet wird, ein Essen im örtlichen Restaurant Steinhagen als Preis aus. Gleichsam müsse sich sein Team um die demnächst auslaufenden Patenschaften kümmern, was aber bereits größtenteils geklärt sei. Eine Gratis-Patenschaft erhielt Jona Rogge aus Damnatz. Dieser erblickte am 4. Juli 2023 das Licht der Welt. „Jedes neu geborene Gemeindemitglied wird seit 2023 automatisch kostenfrei Blüh-pate“, erläuterte Schulz, der ein Shirt trug, auf dem stand: „Machen ist wie wollen – nur krasser. Dann fangt mal klein an.“

Trotz des unangenehmen Wetters nutzten die Kinder die Bastelangebote und rund 20 Interessierte fuhren mit dem Blüh-Express. Dahinter verbirgt sich ein Traktorengespann, das mit seinen Gästen zu einer Erkundungsfahrt zu den Äckern und Wegeseitenräumen aufbrach. Einige der Letzteren werden seit September 2021 auf knapp sechs Kilometern Länge und 1,7 Hektar Fläche als „Feldrainprojekt“ ebenfalls bewirtschaftet, um diese zu wertvollen Lebensräumen für wild lebende Pflanzen und Tiere zu entwickeln. Bei der Tour gaben der Naturkenner Georg Wilhelm und der sämtliche derart genutzte Flächen bewirtschaftende Landwirt Henning Harms, der letzte Damnatzer Vollerwerbslandwirt, wertvolle Informationen über Populationen und Schnitttechniken. Dabei kamen auch Bürokratie und Widrigkeiten zur Sprache. So müsse Harms auf Flächenprämien verzichten, weil er Stängel stehen lasse, an denen Schwalbenschwänze überwinterten. Für den Erhalt der Prämie müsse die Fläche aber glatt sein.

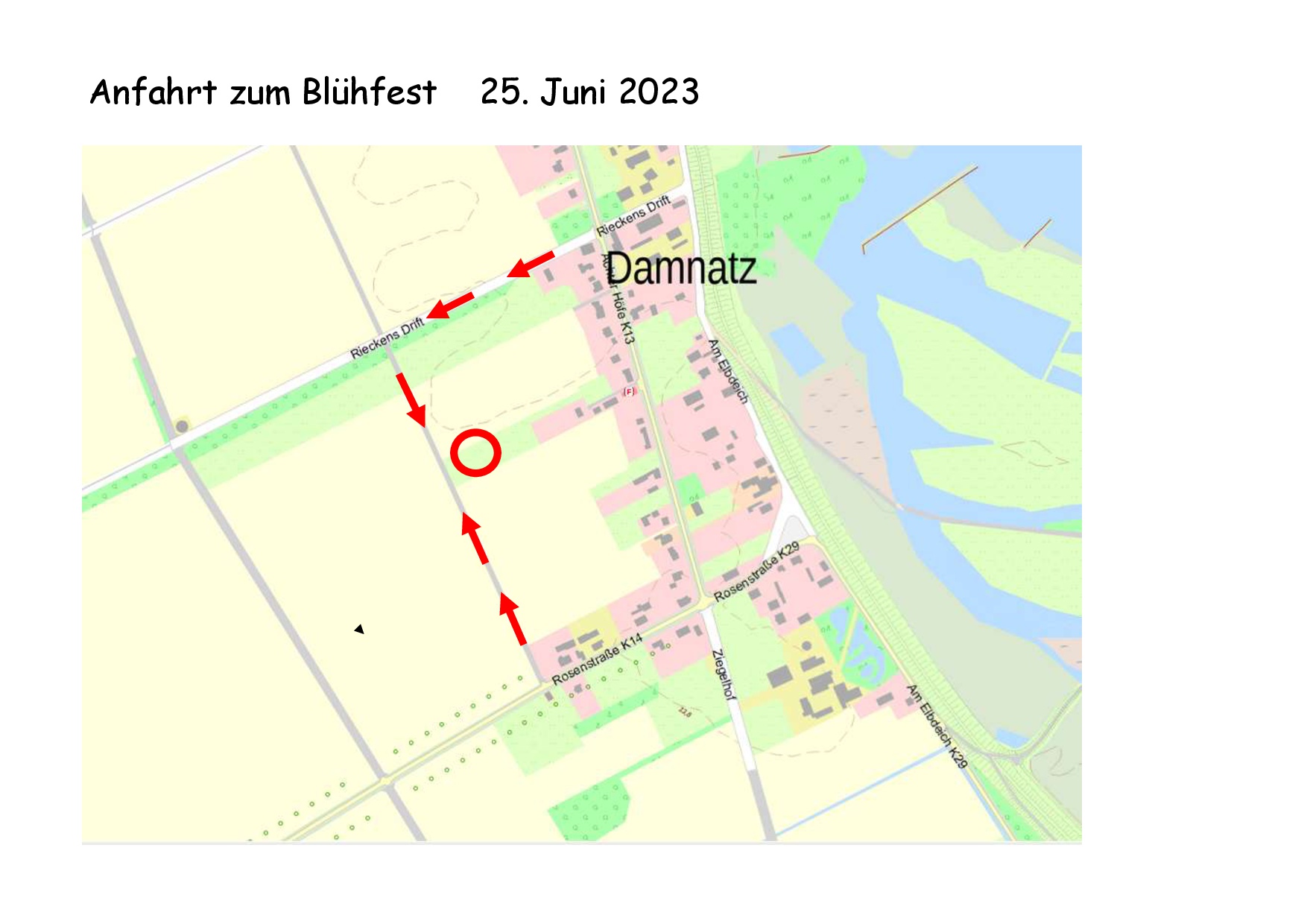

Wer das Blühfest versäumt hat, kann mit Georg Wilhelm am 13. Juli ab 10 Uhr erneut auf botanische Exkursion gehen. Start ist am Elbdeich (Dreiangel). Am 3. August findet die Veranstaltung als Fahrradtour statt, ebenfalls ab 10 Uhr ab dem Dreiangel.

Wie jedes Jahr seit dem Beginn im Frühjahr 2020 sehen unsere Blühflächen in diesem Jahr wieder anders aus als im Vorjahr. Auf den Blühflächen der ersten Stunde geben langlebige Wiesenblumen wie Wiesen-Flockenblume, Wiesen-Labkraut oder Wiesen-Witwenblume den Ton an, während kurzlebigere Arten zurückgegangen sind. Dazu gesellen sich Gräser, teilweise reichlich, teilweise zurückhaltender.

Die Gräser haben allgemein in der Landschaft ein Super-Frühjahr. Sowohl langlebige Wiesengräser als auch kurzlebige Grasarten, die unter günstigen Bedingungen wie aus dem Nichts große Bestände aufbauen können, sind sehr stark vertreten. Gründe sind das seit dem letzten Sommer (bis auf eine Durststrecke in der ersten Maihälfte) relativ feuchte Wetter sowie das milde Winterhalbjahr, so dass Gräser allerorten ungewöhnlich früh, hoch und dicht aufkommen.

Ein Grund für das Bild sind aber auch die Veränderungen, die die Blühflächen durchmachen. Anders als in gemähten Wiesen, die durch den regelmäßigen Schnitt in der Artenzusammensetzung über lange Zeit gleich bleiben können, wechseln sich auf mehrjährigen Blühflächen über die Jahre verschiedene Pflanzenarten ab. Ein Experte aus der Schweiz, wo unser Konzept „Buntbrache“ genannt wird und recht verbreitet ist, beschreibt das so:

"Eine Buntbrache durchläuft in ihrem Leben drei Phasen. Im ersten Jahr sind vor allem einjährige Ackerbegleitpflanzen (Kornblumen, Mohn, Kornraden) sichtbar; die «Baby-Phase». Die Ruderal- und Wiesenblumen wie zum Beispiel Margeriten, Flockenblumen und Königskerzen sind erst im zweiten und dritten Jahr sichtbar. In diesen Jahren blüht die Fläche am prächtigsten, sie ist in der «Beauty-Phase». Über die weiteren Jahre übernehmen die längerdauernden Saumarten wie Rainfarn, Johanniskraut und Karden. Die Blütenprächtigkeit nimmt ab, die Vergrasung steigt, die wichtigen Strukturen bleiben aber bestehen. Nun hat die Brache die «Greisen-Phase» erreicht, bevor sie dann wieder umgebrochen wird."[1]

Erfahrungen mit ähnlichen Projekten zeigen, dass nach 5-8 Jahren bei solchen Buntbrachen die Pflanzenvielfalt zurückgeht, so dass wir jetzt im fünften Jahr schauen, wo ein Neustart in Betracht gezogen werden sollte. Der Charakter der Flächen ist, wie gewohnt, von Parzelle zu Parzelle sehr unterschiedlich. Während manches sich noch in der „Beauty-Phase“ befindet, haben wir auch gealterte Blühflächen, die wir gern „in den Jungbrunnen werfen“ würden.

Wir werden deshalb im Spätsommer beginnen, manche Blühflächen zu grubbern und neu einzusäen. Das machen wir in der Regel aber nur auf Teilen der jeweiligen Fläche. Ziel ist, einen Mix von jungen, mittleren und alten Blühflächen zu haben, denn jede Phase hat ihren eigenen hohen Wert

Dabei hoffen wir darauf, dass viele Blühpatinnen und Blühpaten, deren Patenschaft zum Ende des Jahres ausläuft, die Patenschaft um weitere fünf Jahre verlängern, damit das Projekt im gleichen Umfang wie bisher weitergeht.

Blühfläche am Damnatzer Ortsausgang nach Kamerun. Im Innern blühen weiß das Wiesen-Labkraut und die Schafgarbe. Die zahlreichen purpurnen Wiesen-Flockenblumen beginnen gerade aufzublühen. Die Randbereiche sind aber stark von Gräsern erobert worden. Im Bereich der Ränder soll deshalb in diesem Jahr eine Blühmischung neu eingesät werden, um die Vegetation der älteren Phase mit zunächst einjährigen und dann zweijährigen Arten zu ergänzen.

Blühfläche neben dem Sportplatz in Damnatz. Hier sind auf der ganzen Fläche Gräser wie das Wollige Honiggras in diesem Jahr stark vertreten. Zwar wird es hier im Sommer blütenbunter werden und der Wert für Insekten ist nach wie vor groß. Trotzdem wollen wir etwa zwei Drittel neu einsäen, um die Vielfalt zu steigern.

Blühfläche am Ortsrand Damnatz in Höhe Kirchstraße. Auf dem größten Teil der Fläche auf sandigem Boden ist die Arten- und Blütenvielfalt noch sehr hoch (hier mit Wiesen-Witwenblume und Margerite), so dass noch keine Neueinsaaten geplant sind.

Fotos © Georg Wilhelm

[1] https://www.ufarevue.ch/pflanzenbau/nuetzlich-nuetzlicher-buntbrache

In diesem Jahr wollen wir uns wieder bei einer kleinen Reihe von Führungen gemeinsam ansehen und anhören, was bei der Damnatzer Artenvielfalt so los ist. Die Veranstaltungen sind kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig. Termine sind:

Samstag 27.04.24 Vogelkundlicher Morgenspaziergang mit Hans-Jürgen Kelm

9.00 Uhr, Treffpunkt Parkplatz an der Kirche in Damnatz

Mit dem Vogelkenner Hans-Jürgen Kelm (Avifaunistische Arbeitsgemeinschaft Lüchow-Dannenberg) unternehmen wir einen Rundgang durch die Feldmark bei Damnatz. Wir beobachten und belauschen, welche Vögel auf den Feldern, im Grünland und in den Feldgehölzen zurückgekehrt sind. Ferngläser sind empfehlenswert. Dauer ca. 2 Stunden.

Samstag 13.07.24 Botanische Führung zu Damnatzer Blühflächen mit Georg Wilhelm

10.00 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Rosenstraße/Am Elbdeich (Dreiangel) in Damnatz

Wie sieht es auf den Damnatzer Blühflächen im fünften Jahr dieses Naturschutzprojekts aus? Auf einem Spaziergang zeigt Georg Wilhelm vom Organisationsteam Pflanzen auf mehreren Blühflächen und erklärt ihre Bedeutung für die Tierwelt. In einer Gemeinschaftsaktion des Dorfes unter dem Motto "Unsere Gemeinde blüht auf" ermöglichen derzeit über 280 Blühpatenschaften die Einsaat einer artenreichen Saatgutmischung auf mittlerweile 13 Flächen und ihre Pflege. Dauer ca. 2 Stunden.

Samstag 03.08.24 Fahrradrundfahrt zu Feldrainen, Hecken und Wiesen in Damnatz mit Georg Wilhelm

10.00 Uhr, Treffpunkt Dorfplatz Rosenstraße/Am Elbdeich (Dreiangel) in Damnatz

Viele Seitenräume landwirtschaftlicher Wege sind sehr artenarm geworden. In Damnatz wurden deshalb seit 2021 ausgewählte Wegränder auf einer Länge von insgesamt fast sechs Kilometer durch landschaftsgerechte Wildblumeneinsaaten aufgewertet. Im Herbst 2023 kam durch eine Gemeinschaftsaktion des Dorfes eine knapp ein Kilometer lange Heckenpflanzung dazu. Gefördert werden die Projekte vom Landkreis Lüchow-Dannenberg aus Ersatzgeldern und von der Niedersächsischen Bingo Umweltstiftung. Auf Grundstücken im Dorf sind durch Privatinitiative außerdem verschiedene blütenreiche „Wilde Wiesen“ entstanden. Bei einer Fahrradrundfahrt sollen die verschiedenen Projekte für mehr Natur vor der Haustür auf Beispielflächen angesehen werden. Dauer ca. 2 Stunden.

Für alle, die kein Fahrrad mitbringen können, können Räder bereitgestellt werden. Dazu würden wir dann eine Anmeldung bis zum Mittwoch 31.07.24 benötigen. (Per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!)

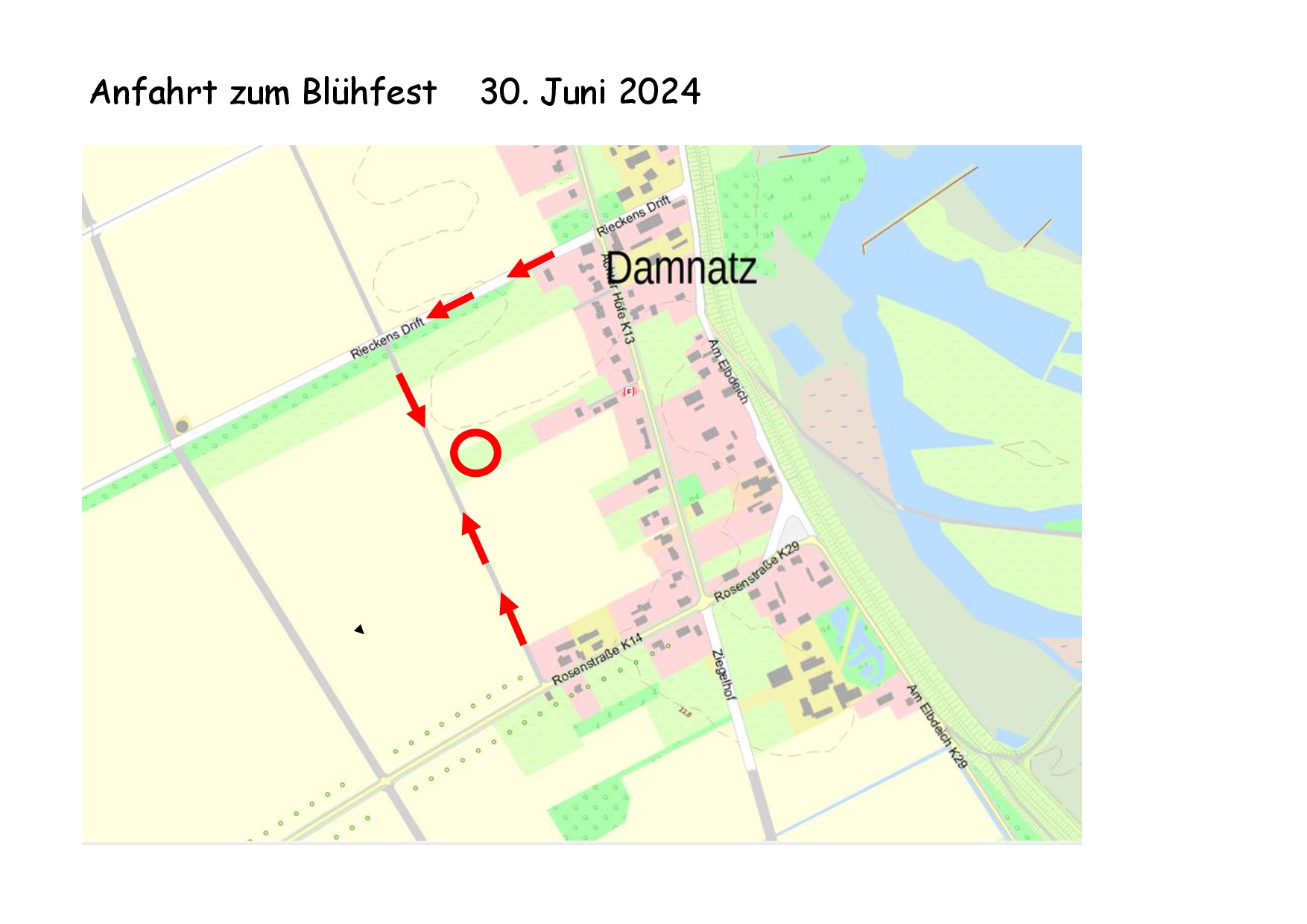

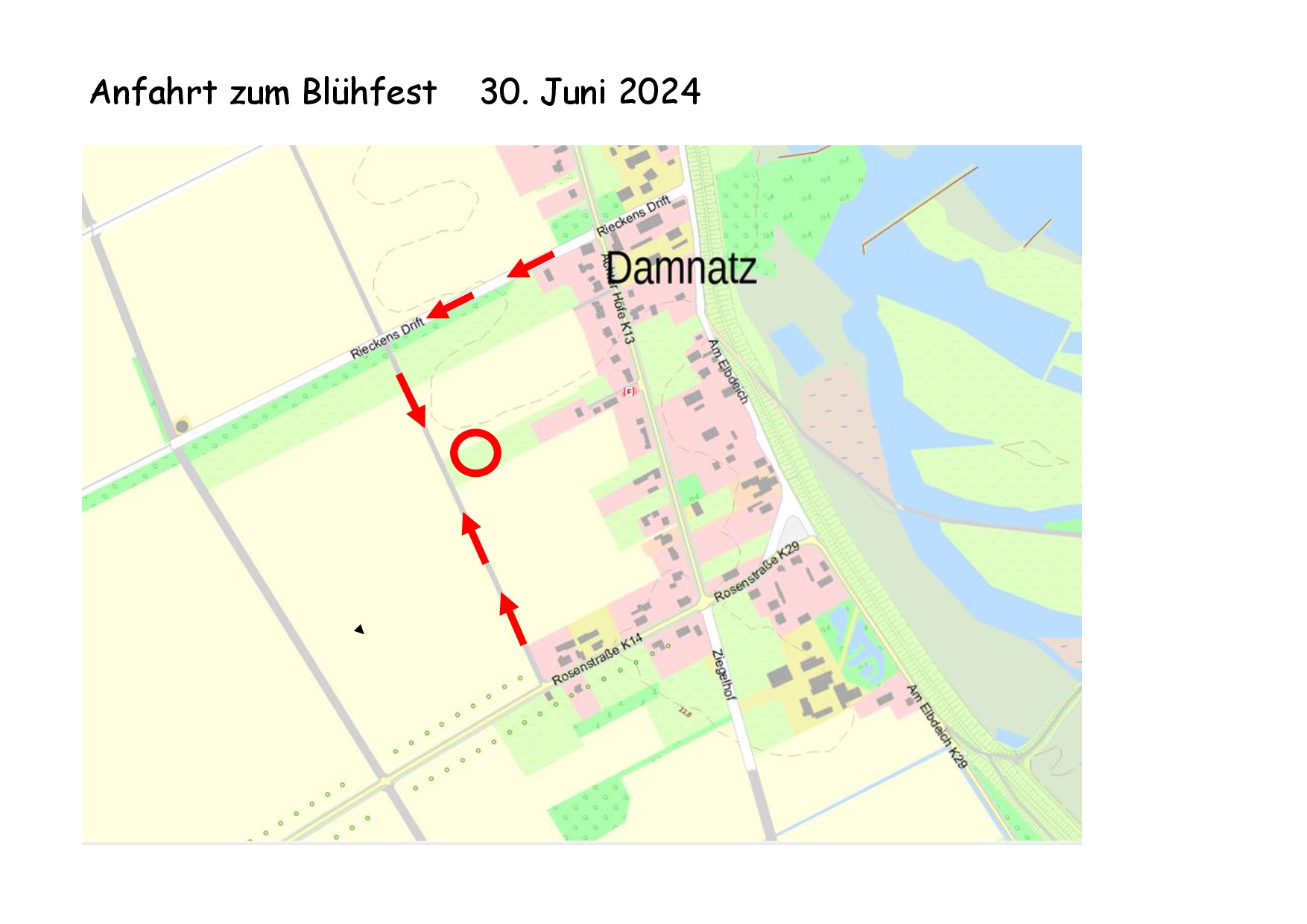

Und auch vormerken: Am Sonntag, dem 30.06.24 findet wieder das beliebte Blühfest in Damnatz statt. Mit Kaffee und Kuchen, Bratwurst, Treckerfahrten, Informationen und Kinderprogramm.

Gute Nachrichten von unserer Heckenpflanzung: Trotz langer Extremnässe sind die Pflanzen gut angegangen und treiben sehr schön aus!

Von Torsten Schulz, Damnatzer Bürgermeister und aktiv im Blühflächenteam, stammt dieses Bild von einem Storchenpaar bei einer unserer (zur Zeit teilweise sehr nassen) Blühflächen am 23. Februar 2024. Bei einem Gespräch zwei Tage später erzählte die Storchenbeauftragte Antje Fäsecke, dass ihr incl. Damnatz erst drei Orte bekannt sind, an denen das Storchenpaar vollständig ist. Vielleicht weil das Angebot auf den Blühflächen so interessant ist?

Insgesamt fast einen Kilometer kahle Abschnitte eines Feldrains haben wir jetzt im November 2023 bepflanzt!

Dazu war auch manches vorzubereiten. Lange vorher hatten wir die Flächen erst einmal darauf untersucht, ob es hier artenreiche Bereiche gibt, in denen keine Strauchpflanzungen angelegt werden sollen. Tatsächlich fanden sich stellenweise Vorkommen von gefährdeten Pflanzenarten. Auch Bereiche mit Schilfbeständen sollten erhalten bleiben und zur Vielfalt beitragen. Vor Beginn der Arbeiten wurde dann mit farbigen Fähnchen im Gelände markiert, wo gepflanzt werden soll und wo nicht.

Als nächstes war es nötig, den teils sehr dichten Grasaufwuchs zu schlegeln.

Um die Pflanzarbeiten zu erleichtern, wurde in die Pflanzflächen eine Furche gepflügt. Davon erhoffen wir uns auch, dass es am Grund der Pflugfurche etwas feuchter sein wird und die jungen Sträucher nicht so leicht Trockenstress erleiden. Und außerdem können die Pflanzen erst einmal wachsen, ohne von den Seiten bedrängt zu werden.

Als Orientierung für die Pflanzarbeiten kam an jede Stelle, an die eine Strauchgruppe gepflanzt werden sollte, ein Bambusstab.

Die in der Saison vorgezogenen Pflanzen mussten auf einen Hänger verladen und zur Projektfläche gebracht werden. Auf dem Bild die erste von drei Fuhren.

Insgesamt hatten wir 18 Straucharten, die im Gemeindegebiet heimisch sind, in Töpfen kultiviert. Rund 1250 Pflanzen hatten wir zusammenbekommen. Von uns hineingesteckte Schildchen zeigten, um welche Arten es sich handelt. Die Töpfe wurden länger vorher auch mit einem Mykorrhiza-Präparat geimpft, das heißt, es wurden Pilze angesiedelt, die mit den Strauchwurzeln eine Verbindung eingehen und den Pflanzen bei der Wasser- und Nährstoffversorgung helfen.

Der nächste Schritt war, die Pflanzen in der richtigen Anzahl auf den Pflanzabschnitten zu verteilen, damit bei den Pflanzarbeiten nicht noch Töpfe weit von A nach B gebracht werden müssen. Das hat dann auch fast  gut geklappt.

gut geklappt.

Dann kam der große Pflanztag. Zweiundzwanzig Menschen waren zur Stelle, um die Pflanzen in den Boden zu bringen.

© Henrike Hohrenk

Die Arbeiten gingen in einem beeindruckenden Tempo voran.

© Henrike Hohrenk

Dann die freudige Überraschung: Eine Mittagstafel auf freiem Felde! Und der Bürgermeister verteilt die leckere Suppe. Das alles bei herrlichem Sonnenschein.

© Henrike Hohrenk

Das haben wir uns verdient!

© Henrike Hohrenk

Beim Gruppenfoto nach dem Essen sind nicht alle auf dem Bild, weil manche schon weitermachten.

© Henrike Hohrenk

Um 14 Uhr war es dann geschafft und die Pflanzen waren in der Erde.

© Henrike Hohrenk

Eine Woche später fand dann Teil zwei der Gemeinschaftsaktion statt, denn es sollte dafür gesorgt werden, dass im Winter nicht die Rehe die Sträucher abknabbern. Als erste Maßnahme war in den Tagen nach der Pflanzung ein biologisches Verbissschutzmittel aufgepinselt worden. Jetzt sollte noch Astwerk locker auf den Pflanzungen verteilt werden, damit das Wild nicht zu leicht an die Pflanzen herankommt.

Zwischendurch griffen die zwölf Helferinnen und Helfer zu Lebkuchen und heißem Apfelsaft.

Auch das Verteilen der Äste war, trotz der langen Strecke, bald geschafft. Wenn die Sträucher größer sind, schützen sie sich wohl auch gegenseitig, denn wir haben sie dafür bewusst in kleinen Gruppen gepflanzt. Jetzt sind wir gespannt, wie sich unsere Schützlinge im nächsten Jahr entwickeln!

Ganz großen Dank allen, die mitgemacht haben!!!!

Fotos ohne Autorenangabe: © Georg Wilhelm

Am dritten (und voraussichtlich auch am vierten) Samstag im November sollen in Damnatz große Dinge passieren: Das Team des Damnatzer Blühprojekts lädt ein zu einer großen Heckenpflanzaktion! Es geht um den Randstreifen eines rund 1,8 km langen Feldwegs. Auf manchen Abschnitten haben sich hier schöne gebietstypische Sträucher angesiedelt, die Brutplatz für Vogelarten wie Neuntöter, Schwarzkehlchen und sogar Raubwürger sind. Etwa die Hälfte des Weges ist aber öd und leer. Das soll jetzt anders werden. Wir werden dabei vom Landkreis (untere Naturschutzbehörde) bei den Sachkosten durch Mittel aus Ersatzzahlungen finanziell unterstützt.

Kahler Wegrainabschnitt: Hier soll gepflanzt werden

Abschnitt mit Gebüschen: Mehr davon!

Lage der Projektfläche (geolife.de)

Geplant ist nicht eine lückenlose Hecke mit schematischem Pflanzraster, sondern eine unregelmäßige Kette von Gebüschen mit Platz für Gras und blühende Stauden dazwischen, wie sie den Bedürfnissen vieler Vogelarten entspricht und wie sie in der Gemeinde auch landschaftstypisch ist.

Eine weitere Besonderheit: Sämtliche Strauchpflanzen haben wir selbst vor Ort gewonnen und angezogen, aus Samen, Steckhölzern oder durch Sämlingsgewinnung u. a. an regelmäßig gemähten Gräben und Wegrainen, wo die Gehölze keine Chance hätten. Warum gehen wir nicht den bequemen Weg und kaufen das Pflanzgut in der Baumschule? Grund ist die große Vielfalt bei den noch vorhandenen Gehölzvorkommen vor Ort. Allein bei den Rosen gibt es nicht die Wildrose, sondern es wachsen in Niedersachsen 18 Arten mit einer Unmenge an Unterarten und Varietäten. Bei anderen Gattungen wie Weißdorn und Weiden sieht es ähnlich aus. Mit der mehr oder weniger einheitlichen Baumschulware kann die lokale typische Gehölzvielfalt nicht erhalten werden. Deshalb setzen wir konsequent auf lokales Pflanzgut.

Die seltene Apfel-Rose, Beispiel für eine Wildrosenart, die beim Projekt gepflanzt wird

Ein Teil der aus Samen, Steckholz und Sämlingsgewinnung selbst angezogenen Sträucher im Sommer (Weißdorn-, Wildrosen- und Strauchweiden-Arten, Gewöhnlicher Schneeball, Pfaffenhütchen, Holunder, Eberesche und andere)

Und noch etwas ist anders: Wir wollen keinen Wildschutzzaun. Nicht nur, dass dafür bei dieser enormen Länge eine Menge Ressourcen (Material und Kosten) verbraucht würden. An solchen Zäunen verunglücken auch viele Rehe und größere Vögel. Wir wollen den Wildverbiss in akzeptablen Grenzen halten, indem die Pflanzen in kleinen Trupps gepflanzt werden, so dass sie, zusammen mit biologischen Verbissschutzmitteln am Anfang, in sich einen gewissen Schutz bieten. Außerdem sollen die Pflanzungen so gut es geht mit Astwerk eingepackt werden.

All das geht nur mit vielen fleißigen Händen. Wir haben über tausend Strauchpflanzen, die in die Erde sollen, und auch der Verbissschutz mit Astwerk ist eine große Herausforderung. Aber das Ziel ist verlockend, ein blühender Streifen zur Lebensraumvernetzung voll mit Gesumme, Geflatter und Vogelgesang.

Möchtet Ihr/möchten Sie mit dabei sein? Treffen ist am Samstag, dem 18. November auf dem Parkplatz an der Damnatzer Kirche um 9 Uhr. Von dort geht es dann gemeinsam 400 m nach Norden zur Projektfläche.

Bringt/bringen Sie gerne mit:

- gute Laune und Tatendrang

- Spaten

- feste Arbeitshandschuhe (die Pflanzen haben z. T. Dornen)

- schmales Schäufelchen, Unkrautstecher oder langes, altes Küchenmesser (um widerspenstige Pflanzen besser aus den Töpfen bzw. Pflanzplatten zu bekommen)

Voraussichtlich brauchen wir auch einen zweiten Termin. Vorgesehen ist Samstag, der 25. November, gleicher Ort und gleiche Uhrzeit.

Fotos: G. Wilhelm

Ein Rendezvous eines Laubfroschs mit einem Kleinen Perlmutterfalter hat Laura Marie Ortmanns in ihrem Garten festgehalten, der direkt an eine unserer Blühflächen angrenzt. Sehr mutig, der Falter!

"Alles richtig gemacht!"

Bingo-Umweltstiftung ehrt Feldrainprojekt

von Regine Henry

rhy Damnatz. Hoher Besuch in Damnatz: Vergangene Woche zeichnete Karsten Behr, Geschäftsführer der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung, das Konzept „Entwicklung von blüten- und artenreichen Feldrainen“ als Projekt des Monats August 2023 aus. Mit der jungen Amelie Negraßus, die ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei der Stiftung absolviert, war er dafür aus Hannover angereist.

Rückblick: 2021 wurde in der Elbe-Gemeinde in Mitwirkung der Unteren Naturschutzbehörde des Landkreises Lüchow-Dannenberg und der Bingo-Umweltstiftung damit begonnen, auf Wegrandstreifen über insgesamt knapp sechs Kilometer Länge und 1,7 Hektar Fläche Saatgut gebietstypischer Wildpflanzen auszusäen. Der Plan ging auf. Die Feldraine am Wegesrand entwickelten sich zu artenreichen Biotopen und bieten Vögeln und Insekten mehr Nahrung. Seltene Schmetterlinge wurden bereits gesichtet.

„Schön, dass Sie sich die Zeit nehmen für unser kleines Projekt mit großer Bedeutung“, begrüßte Bürgermeister Torsten Schulz neben Behr und Negraßus auch Lüchow-Dannenbergs Landrätin Dagmar Schulz, Dirk Janzen (Leiter Biosphärenreservatsverwaltung Niedersächsische Elbtalaue), Sina Rolfsmeyer (Beraterin Landwirtschaftskammer Niedersachsen), René Kern (Verwaltungsvorstand Samtgemeinde Elbtalaue) sowie die Gemeinderatsmitglieder Uwe Bannöhr, Henning Harms, Wolfgang Schmidtke und Georg Wilhelm (Projektleiter).

„Wir wollen nicht nur darüber reden, sondern uns das Projekt auch angucken“, so der Bürgermeister und machte darauf aufmerksam, dieses nicht mit dem Blühpatenprojekt der Gemeinde Damnatz zu verwechseln (Kiebitz berichtete). Dem Projekt angemessen und ökologisch gedacht stiegen alle Teilnehmer/innen zu einer Besichtigungstour entlang der Feldraine in der Feldmark auf eigene Fahr- oder bereitgestellte Leihräder.

Auf der „Tour de Feldrain“ wurden auf 3,5 Kilometern mehrere dieser drei Meter breiten Flächen besucht, um den Stand der Entwicklung zu begutachten. Projektleiter Georg Wilhelm und Landwirt Henning Harms stellten dabei Details der Wegraine vor, wiesen auf Pflege und Überlegungen hin, ob und wo eine Mahd stattfindet, stellten die verschiedenen Pflanzenarten dar – auf einer Fläche waren es 48 verschiedene Gewächse – und erklärten, dass die Saatmischungen aus gekauftem Regio-Saatgut und selbst gesammelten Wildblumensamen seien.

Mit viel Mühe in Auswahl, Flächenvorbereitung, Einsaat und Pflege ist in Damnatz ein artenreiches Biotop entstanden, das bei Kaffee und Kuchen im Restaurant Steinhagen wiederholt gewürdigt wurde: „Man braucht Leute, die machen, und Sie haben alles richtig gemacht“, so Karsten Behr. Er überreichte Bürgermeister Schulz eine Urkunde und einen Scheck über 500 Euro für das ambitionierte Projekt.

Über eine Verlängerung der Projektförderung und weitere Ideen, wie eine Heckenpflanzung und Nachpflanzungen von Obstbäumen, wurde auch gesprochen. Dagmar Schulz und Karsten Behr signalisierten auch hier Unterstützungsbereitschaft.

Foto: Regine Henry

Georg Wilhelm aus Damnatz erläutert während einer Radtour entlang der Feldraine am Samstag, dem 19. August, wie die Gemeinde seit 2021 mithilfe des Landes und Bingo-Umweltstiftung die bis dahin recht monotonen und artenarmen Seitenräume der landwirtschaftlichen Wege durch Wildblumensaaten zu einem preisgekrönten Projekt umgestaltet hat.

Beginn der Radtour ist 10:00 Uhr an der Damnatzer Kirche.

Ein kleiner grün oder türkis gefärbter, metallisch glänzender Schmetterling ist auf unseren Blühflächen aufgetaucht: das Ampfer-Grünwidderchen (Ascita statices). Dieser Schmetterling steht in Niedersachsen auf der Roten Liste der gefährdeten Arten, was bedeutet, dass er so stark zurückgegangen ist, dass man sich um seine Zukunft Sorgen machen muss. Offenbar findet er gute Lebensbedingungen auf dem Teil unserer Blühflächen, die auf mageren Sandböden angelegt wurden. In dem lückigen und artenreichen Bewuchs findet der Kleine Sauerampfer, eine unscheinbare Art der Magerrasen, Platz sich anzusiedeln. Vor allem auf dieser Sauerampfer-Art (es gibt bei uns noch zwei andere) entwickelt sich die Raupe des hübschen kleinen Falters. Der ausgewachsene Schmetterling saugt Nektar bevorzugt an rot-violetten Blüten wie Wiesen-Flockenblume und Acker-Witwenblume, wovon die Blühflächen reichlich bieten.

Das Ampfer-Grünwidderchen leidet wie viele andere Insekten darunter, dass aufgrund von Düngung und Luftverschmutzung magere, artenreiche Vegetation immer seltener wird und, wo sie noch vorhanden ist, oft durch unnötig häufige Mahd als Lebensraum für seine Raupen verloren geht. Um auf seine Situation, stellvertretend für viele andere Arten, hinzuweisen, wurde es vom BUND zum Schmetterling des Jahres 2023 ernannt. Wir freuen uns über den Neuzugang, für den wir einen Überlebensraum schaffen konnten.

Überhaupt sind die Schmetterlinge, die eigentlich sonst überall ein schlechtes Jahr zu haben scheinen, auf den Blühflächen derzeit recht gut vertreten. Bei einem kleinen Rundgang zur Vorbereitung der Führung am 15. Juli konnten gleich sechs Schmetterlinge der Roten Liste einschließlich Vorwarnliste notiert werden. Außer dem Grünwidderchen waren es:

Goldene Acht

Kleiner Perlmutterfalter

Kleiner Sonnenröschen-Bläuling

Malven-Dickkopffalter

Schwefelvögelchen (Brauner Feuerfalter)

Zu der Führung kamen dann, trotz 33° C am Schluss, sieben unerschrockene und hochinteressierte Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zu unserer großen Freude ließ sich auch der Schwalbenschwanz als siebte Rote-Liste-Art auf einer der Blühflächen blicken. Und als Nummer Acht der Rote-Liste-Schmetterlinge konnte noch der Reseda-Weißling beobachtet werden. Dieser gaukelte zwar auf dem Elbdeich, war in der Vergangenheit aber auch auf den Blühflächen schon gesehen worden.

Vom Anblick her besonders schön zeigte sich der straßenabgewandte Teil der Blühfläche am Ortsausgang nach Seybruch. Dieser 2021 neu dazu gekommene Streifen wird vor allem von den zweijährigen Arten Große Königskerze und Wilde Karde geprägt.

Grünwidderchen auf Acker-Witwenblume

Grünwidderchen auf Natternkopf

Kleiner Perlmutterfalter

Kleiner Sonnenröschenbläuling

Malven-Dickkopffalter

Schwefelvögelchen

Großblütige Königskerze und Wilde Karde

Fotos © Georg Wilhelm

Gespannt verfolgten die Teilnehmenden der Fahrt zu den Blühflächen in der Feldmark die Erläuterungen von Henning Harms (v. r.) und Georg Wilhelm. Aufn.: R. Seide

Gespannt verfolgten die Teilnehmenden der Fahrt zu den Blühflächen in der Feldmark die Erläuterungen von Henning Harms (v. r.) und Georg Wilhelm. Aufn.: R. Seide